提到岗位聘任制度,很多人脑海里会马上浮现出两个词——“末位淘汰”和“竞争上岗”。的确,在很多组织中都能看到这两种制度的影子。它们的出发点是好的,想通过增强竞争来解决组织中论资排辈、分配不公、员工缺乏积极性的问题。但遗憾的是,很多组织在运行了这些制度之后,不仅员工的活力没有被激发出来,领导者还引火烧身,把很多矛盾集中到了自己身上。

变革不是为了淘汰人

在刚当上高密四中的校长时,李希贵也尝试过这样的岗位聘任制度。当时,他希望通过一套制度达到“能者上、庸者下”的目的,因此采用了减少岗位、增强竞争的机制。具体来说,在确定学校编制总盘子时,他减少了 6 个岗位。这种机制运行的结果,自然是聘任结束时会有 6 个人落聘。

为了安抚落聘者,尽可能减轻对后续变革的影响,李希贵给他们做了大量思想工作。同时,为了让这些落聘者能有一个体面的去处,他又东奔西走,为他们联系新工作。你可能会想,把落聘者的善后问题交给人力资源部门处理不就可以了吗 ? 校长有必要操这么多心吗?

乍一看,这样做确实有些多此一举,因为校长通常是不需要处理这么具体的事务的。但你仔细想一想,作为落聘者,这些教职工在离开时内心会有什么样的感受?他们对这个单位又会有怎样的情感?退一步讲,哪怕离开的人可以不管,那留下的人能不管吗?看到落聘者的处境,留下的人在庆幸自己被聘上的同时,也会感到心有余悸——“我会不会有一天也像他们那样?”如果员工将这样的感受带到工作中,就可能会出现个体间的竞争性很强,但团队缺乏协作力的情况。这不利于团队的形成,因为团队中的每个人都会担心自己被其他人超越,最终被末位淘汰。

这件事让李希贵进行了很多反思:难道变革就是为了让有些人落聘,让被聘上的人都战战兢兢地工作吗?当然不是。变革应该是为了让组织里的每个人都能找到适合自己的位置,从而形成富有战斗力的团队,这才是第一位的。

后来,李希贵到高密一中担任校长,他吸取了在高密四中的教训,迭代了岗位聘任制度。高密一中有 200 位教职工,而学校设置了 203 个岗位——只要你愿意继续在这里干下去,而且不计较干什么,那么你就会有岗位。岗位有了富余,大家首先就放下了担心落聘的不安全感,也就能够比较理性地思考自己到底适合做什么了。

不仅如此,在高密一中,李希贵还设计了多个聘任主体供教职工选择,每人可以填几个意向,然后和聘任主体负责人协商自己的岗位。这么一来,聘任的权力就不会集中在领导者一人手中,矛盾也不会集中到领导者一人身上了。这种制度的运行很自然地化解了矛盾。

“分层聘任、双向选择”机制设计

有了前两次的经验,李希贵在十一学校进行岗位聘任制度变革时,拿出的方案就更加成熟了。方案的核心是一年一度的“分层聘任、双向选择”机制。

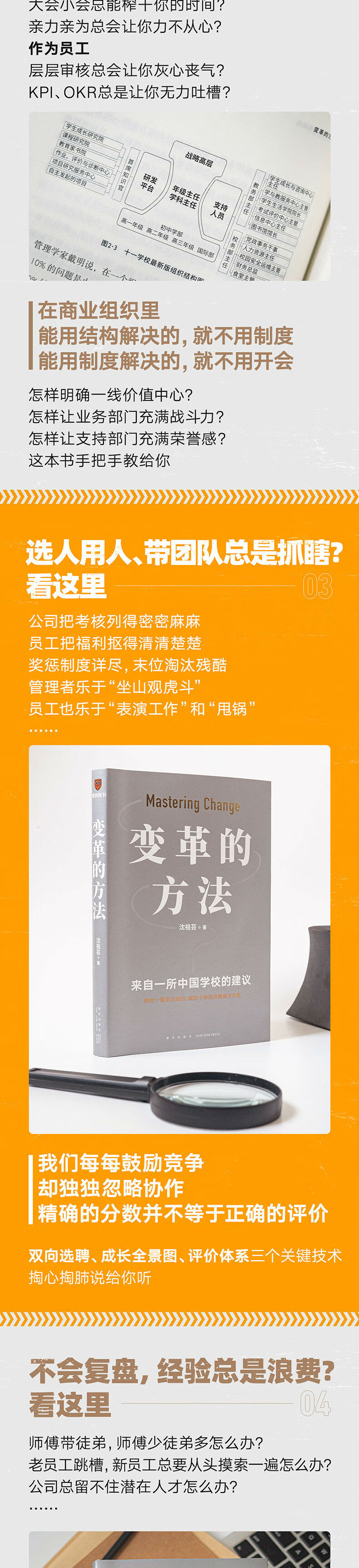

先看分层聘任。我在第二章第三节梳理过怎么切分权力链。这里所说的“分层”,就是指对人事聘任的权力链条进行切分。在十一学校,校长只有权力聘任中层管理者,而这也就是7个人,分别是高一到高三的年级主任、初中部和国际部的主任,以及教务处和校务处的主管。之后,再由这7位中层管理者自己去聘任教职工,组建团队,校长不再插手。

这样做的好处是实现了责、权、利匹配。校长的责任是确保学校持续健康地发展,因此他拥有的权力就是聘任能推动学校持续健康发展的关键人物,也就是中层管理者。而中层管理者是一线价值中心的第一责任人,要想让他们担起这个责任,就必须赋予他们聘任的实权。否则,他们一定会对校长说:“人又不是我选的,干得不好能怪我吗?”而在未被聘任的员工面前,他们又可能会说:“不是我不聘你,是上级领导不认可你。”分层聘任机制的实行能堵上这些借口,将矛盾化解在制度之中,而不会将责任转移到领导者身上。

再看双向选择。教职工并不是被动地等待被选择,他们也有选择的权力。

举个例子。张三老师特别优秀,他很快就收到了高一年级主任的邀请,但他没有立即同意,因为他内心的第一志愿是去初一年级。他认为,完整地走一遍把学生从初一带到高三的大循环,有利于自身的成长,也有利于体验学生的成长全景。此时,初一年级主任也来向张三老师示好,暗暗地和高一年级主任抢起人来。两位年级主任可能会打利益牌,承诺提升张三老师的职级和薪酬;也可能会打感情牌,“张老师,你的好朋友李四和王五都已经答应来我这个年级了,你也来跟他们一起工作多好”;当然,他们还可能会打愿景牌,因为他们深知老师所有的成就感都来源于学生的成长,所以他们一定会说,三年或者六年后,我们的学生一定会有怎样的成绩,而你会有怎样的发展,我们会共同创造出怎样的价值;等等。至于最终的选聘结果,就由张三老师自己来决定了。如果张三老师决定去初一年级,就意味着他接受了初一年级主任给他确定的职级、薪酬和相应的工作量。

不过,有抢手的,自然也有不被看好的。比如,英语老师王老师的志愿全部落空了。好在学校实行的不是末位淘汰制,他还可以进入学校人才交流中心接受调剂。最终,王老师体面地找到了一个岗位,但整个过程也让他产生了深刻的反思。是什么原因使得各个年级都不愿意要自己呢?要怎么做才能保证不再出现这样的境况?王老师开始在自己身上找原因,同时也对眼前的岗位格外珍惜。

当然,别以为只有教职工压力大,其实手握编制和薪酬大权的中层管理者也一点都不轻松。过去,聘谁不聘谁都由中层管理者单边决定。现在,双向选聘制把他们推到了众目睽睽之下。能不能吸引优秀的教职工来应聘自己的团队,有没有出现发出邀约后被拒绝的情况,等等,都体现了中层管理者的能力、为人等的综合水平。

“分层聘任、双向选择”机制带给组织的最大收益,是每个人都不会把矛盾外化,而是会通过向内归因,在自己身上寻找改进的空间。这样自然就化解了聘任双方的矛盾,为每个人的成长提供了动力,也指明了方向,有利于形成有战斗力的团队,也为后续变革的推进打下了坚实的基础。